„Wie kann ein Mann, der 16 Stunden täglich arbeitet, seinen Kindern ein Vater sein?“

Über die Absamer Papierfabrik und unterbelichtete Fabriksgeschichte Tirols

Interessiert man sich in Tirol für die Geschichte der technischen Entwicklung des Landes, für Fabriks- oder Industriegeschichte, für Sozialgeschichte jenseits von Nostalgie, dann sieht es ziemlich düster aus.

Auf die bereits vor über 130 Jahren selbst von der klerikalen Presse gestellten Fragen “Wie kann ein Mann, der 15/16 Stunden täglich arbeitet, seinen Kindern ein Vater sein? Wie kann eine Frau, die den ganzen Tag nicht zu Hause ist, die Pflichten einer Mutter erfüllen? Das häusliche Leben wird auf diese Weise zur Unmöglichkeit gemacht. Und doch beruht auf dem Familienleben die ganze staatliche Ordnung der menschlichen Gesellschaft. Wenn das Fundament geschädigt wird, was soll aus dem Baue werden?” (Brixner Chronik, 21. Februar 1890) sind bis heute wenige Antworten zu finden.

Industriepolitik fand nämlich im Tirol des 19. Jahrhunderts praktisch nicht statt. Dementsprechend war auch Sozialpolitik ein Randthema im Landtag. Das bedingungslose Verteidigen des Alten im politischen Tirol des 19. Jahrhunderts wird heute von HistorikerInnen so charakterisiert: Von einer Industrialisierung nördlich und südlich des Brenners kann nur mit großen Vorbehalten oder Einschränkungen gesprochen werden, wenn, dann blieb sie in bescheidenen Ansätzen stecken oder entwickelte sich nur punktuell. Folgt man der These des Südtiroler Historikers Hans Heiss, wurde Industrialisierung im sich als „Heiliges Land“ wahrnehmenden Tirol sogar gezielt verhindert. Auf jeden Fall aber erheblich behindert, denn der Landwirtschaft sollte mit der Etablierung von Fabriken auf keinen Fall das Heer der Billigst-Arbeitskräfte entzogen werden.

Relativ verlässlich lässt sich die in Tirol bewusst eingebremste Moderne in der Entwicklung der Beschäftigtenstruktur ablesen, die bis weit nach der Jahrhundertwende ein unvergleichliches Überwiegen des agrarischen Sektors aufweist. Im Jahr 1910 zählten sich nahezu 58 Prozent der Tiroler Bevölkerung bei einer Volkszählung zum Bereich Land- und Forstwirtschaft (in Deutschland waren es 35 Prozent). In Südtirol und im Trentino war dieser Anteil noch wesentlich höher.

Ohne Zuerwerb ging in Tirol nichts

Der im Vergleich zu anderen Kronländern überwiegende Agraranteil soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Mehrzahl der Tiroler Haushalte selten ohne Zuerwerb auskommen konnte. Der heute an manchem Ortseingang holprig mit dem Bild der „Bauernhand“ gepriesene „Bauernstand“ konnte bereits im 19. Jahrhundert nicht einmal seine eigenen Angehörigen ernähren. Ohne Zuerwerb ging in Tirol nichts, Zuerwerb aber bedeutete für die Landbevölkerung vor allem saisonale Wanderarbeit. Hier soll nur an das Heer von Tirolerinnen und Tiroler erinnert werden, die alljährlich zu Tausenden nach Norden und Westen ziehen mussten, um als Maurer, Steinhauer, Erdarbeiter, Sägearbeiter oder Hausgehilfinnen saisonal für mehrere Monate zu arbeiten. Und so war Tirol sozial und von der Arbeitsqualifikation her lange eher mit der Bukowina, Galizien oder Dalmatien vergleichbar als mit den Industrie-Alpenländern Oberösterreich, Steiermark oder Vorarlberg.

Tiroler Kulturkampf gegen bürgerliche Freiheiten

Politisch war diese Phase davon geprägt, dass die 1867 im Reichsrat verabschiedete Verfassung mit den alten Mächten vorsichtigst zu brechen versuchte: Ein liberales Vereins- und Versammlungsrecht wurde publiziert und 1869 konnte mit dem liberalen Reichsvolksschulgesetz der kirchliche Einfluss im Bildungsbereich vermindert werden. 1870 wurde schließlich das im Jahr 1855 zwischen der Habsburgermonarchie und der katholischen Kirche geschlossene Konkordat aufgehoben und mit der Wahlreform 1873 das direkte Wahlrecht für den Reichsrat errungen.

Das alles war aber für Tirol ein „Vielzuvielzuvielzuviel“ an Freiheiten. Im Herz der Alpen entbrannte ein erbitterter Kulturkampf gegen die „Zentralgewalt“ in Wien. Was das offizielle Tirol ganz besonders ablehnte, war die Religionsfreiheit. Als der Kultusminister von Wien aus per Erlass die Gründung von protestantischen Kirchengemeinden in Meran und Innsbruck genehmigte, verließ die Mehrheit der Tiroler Abgeordneten ihre eigene Sitzung und sprengte damit den Landtag, sodass Kaiser Franz Joseph höchstpersönlich die Tiroler Volksvertretung auflöste. Erreicht haben die Erzkonservativen aus Tirol mit ihrem bigotten Gepolter nichts.

Der Historiker Michael Forcher meint in seiner Tiroler Landesgeschichte, der antimoderne Protest „schadete dem Land, wie überhaupt die einseitige Fixierung auf einige wenige kulturpolitische und staatsrechtliche Probleme die Lösung vieler lebenswichtiger Anliegen im wirtschaftlichen und sozialen Bereich unmöglich machte.“ Sogar der „Bote für Tirol und Vorarlberg“ brachte die Misere des selbstverschuldet nicht mehr beschlussfähigen Tiroler Landtags auf den (schwarzen) Punkt: „Das Land mag nun budgetlos verwaltet werden; was liegt daran, ob Welschtirol eine Irrenanstalt erhält und Deutschtirol eine Ackerbauschule, ob die Bahn nach Meran gebaut wird. Die Etsch mag noch ferner Landstriche versumpfen und verseuchen, der Lech mag noch länger das Brot der armen Lechtaler hinwegschwemmen, wenn nur das Mütchen des Klerus an der Regierung gekühlt wird.“

Überschussbevölkerung und gebremste Industrialisierung

Trotz aller Hindernisse erlebte der Industrialisierungsprozess nach der politischen Machtübernahme des Liberalismus eine so genannte „Gründerzeit“. Die Deutschliberalen besaßen ab 1867 die Mandatsmehrheit im Reichsrat, wo sie unter der Bezeichnung „Verfassungspartei“ auftraten. Im Zentrum ihrer Wirtschaftspolitik standen die Gründung von Firmen, Banken und Aktiengesellschaften sowie die Aufforderung, sich an diesen – oftmals auch spekulativen – Unternehmen zu beteiligen.

Auch in Tirol stieg zwischen 1860 und 1900 die Zahl der Industriebetriebe von 25 auf über 130 an. Die Zahl der Fabriksarbeiter und -arbeiterinnen belief sich am Ende dieser Entwicklung in Tirol auf knapp 25.000. Sehr lange findet man in den Tiroler Fabriken arbeitende Kinder, denn gerade für Tirol scheint der Ausdruck der „Hungerlöhne“ gerechtfertigt zu sein. Wie verschiedene zeitgenössische Erhebungen über Lebenshaltungskosten zeigten, wurde bis zur Jahrhundertwende das erforderliche Existenzminimum nur vereinzelt erreicht. Ein Überleben einer Arbeiterfamilie ohne Frauenarbeit und ohne sehr frühe Erwerbsarbeit der Kinder war demnach undenkbar.

Der Historiker Helmut Konrad stellte dazu bereits vor Jahrzehnten fest: „Für das 19. Jahrhundert läßt sich global sagen, daß sich die Arbeiterklasse aus einer ländlichen und gewerblichen Überschußbevölkerung herleitet.“ Für Österreich sei es typisch, „daß durch den relativ langsamen Verlauf der Industrialisierung die Fabriken des 19. Jahrhunderts nicht in der Lage waren, diese großen Bevölkerungsüberschüsse zu absorbieren. In absoluten Zahlen überwogen die ‚Armen‘ … im ganzen 19. Jahrhundert stets die Industriearbeiter, und die soziale Frage stellte sich als Frage des Bettelns, der Vagabondage und der Armenhäuser wesentlich massiver als die Frage industrieller Ausbeutung.“

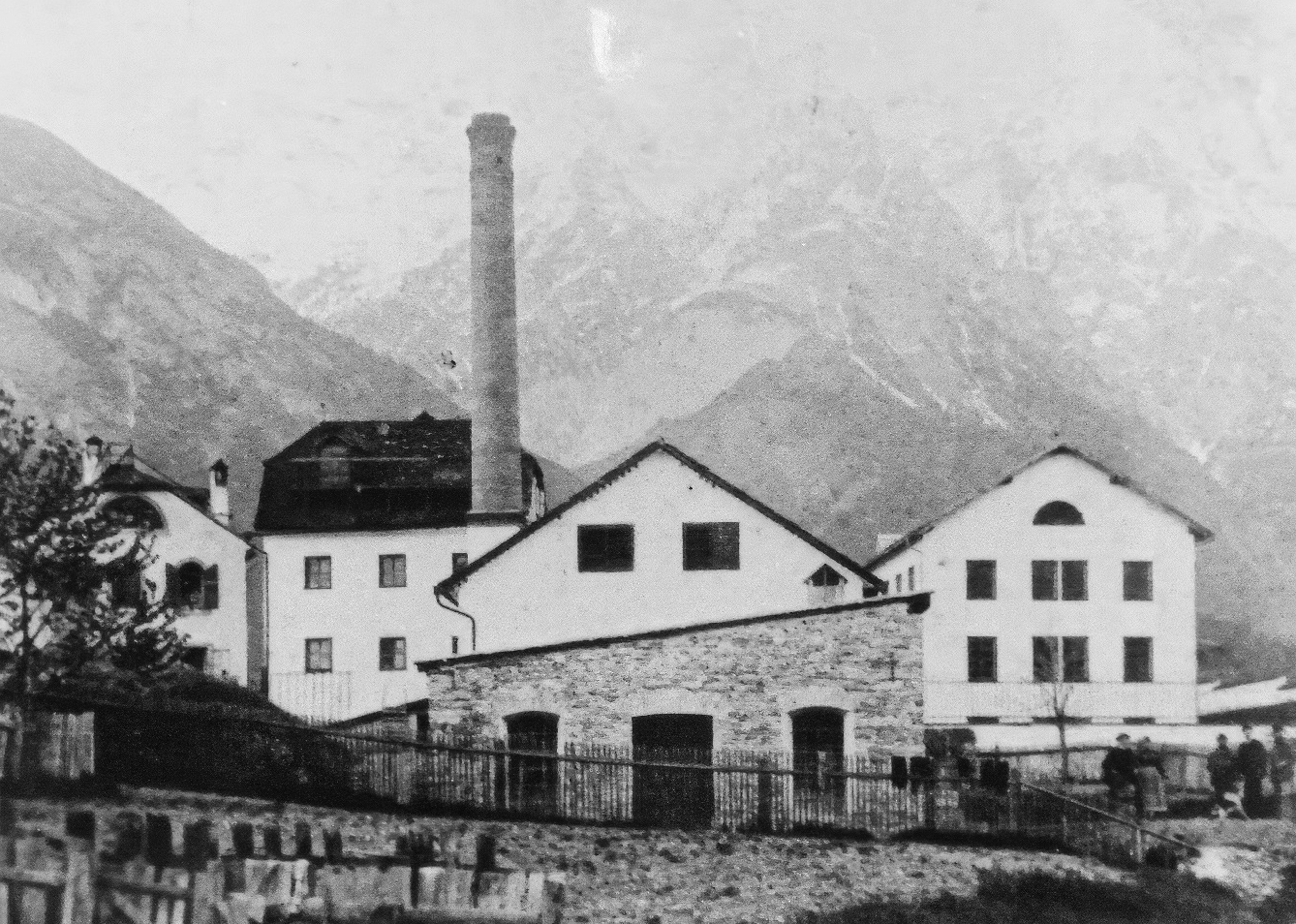

Papierfabrik Absam

Dass Absam ab 1820 eine ganz eigene Entwicklung hin zum untypischen Fabriksdorf genommen hat, ist bereits einer Wirtschaftsstatistik Mitte des 19. Jahrhunderts zu entnehmen. In der Tabelle aus dem Jahr 1858 ist aus Absam Folgendes zu lesen: 1 Baumwollspinn- und Weberei-Fabrik, 1 Fourniersäge in Absam, 3 Mahlmühlen für Absam, 1 Zeugschmiede für Hall, 4 Hammerschmieden für Absam, 1 Knopf- und Feuerspritzenfabrik für Absam, 1 Wattefabrik für Absam, 1 Kaffeesurrogatfabrik in Absam, 1 Brettsäge in Absam, 2 Dreschmaschinen in Absam, 1 Ziegelfabrik in Absam, 1 Stärke- und Schlichtmaschinen-Fabrik in Absam. Fünfzehn Jahre später kann man sogar von einer Papierfabrik in Absam lesen – aber nicht in der Tiroler Presse, sondern in Wien.

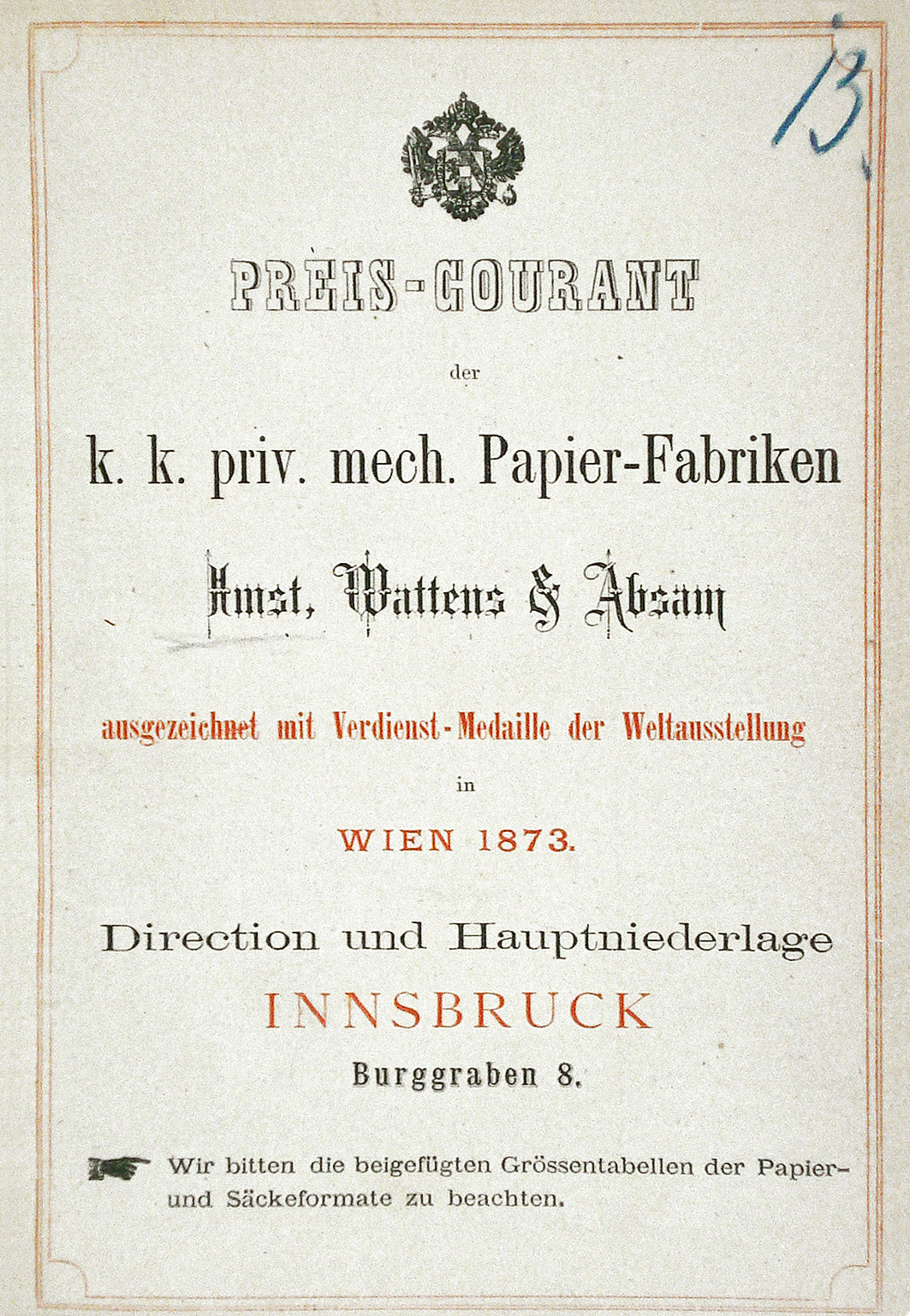

In einem Bericht des Morgenblatts der „Deutschen Zeitung“ in Wien über „Nordtirol auf der Wiener Weltausstellung“ heißt es am 24. August 1873: „Zu den bedeutendsten Productionszweigen Nordtirols ist unstreitig auch die Papierfabrikation zu zählen. Im Jahre 1870 standen sechs Etablissements im Betriebe mit vier Papiermaschinen, siebenundvierzig Holländern, zwei Bütten, und bezifferte sich bei einem Arbeiterstande von 174 Individuen die Erzeugung auf 14.415 Centner [ca. 800 Tonnen] Papier im Werthe von knapp einer halben Million Gulden. Den Nachweis zu führen, daß die Papierfabrikation in Nordtirol mit den raschen Fortschritten auf diesem Gebiete Tact zu halten und insbesondere die vegetabilischen Stoffe bestens zu verwerthen versteht, haben die k. k. Privilegierte Imster Papierfabrik, als Eigenthümer der Fabriken zu Imst, Absam und Wattens, sowie die Firma Pechlaner und Netzer in Hall übernommen. Ihre Umschlag-, Druck-, Schreib-, Brief- und Zeichenpapiere bestehen vermöge ihrer Festigkeit, Gleichmäßigkeit und Reinheit durchaus die Probe des Vergleiches mit den Sortimenten der übrigen Theilnehmer an der Collectiv-Ausstellung der österreichischen Papierfabriken.“

Und in den Innsbrucker Nachrichten im Juni 1873 war sogar davon zu lesen, wie „Se. Majestät der Kaiser“ (gemeint ist Franz Josef, der ja kurz vor seiner Inthronisierung 1848 auch in Absam zusammen mit seiner Mutter u. a. beim Bogner verkehrte) seine „Befriedigung“ anlässlich eines Besuchs der Weltausstellung in Wien zum Ausdruck gebracht habe, „daß die tirolische Papier-Industrie so glänzend vertreten sei.“

Mit Haderneinlegen beschäftigter Knabe …

Wenn auch Majestäten die in Absam am Breitweg hergestellten Papiere lobten, die Arbeitsrealität hinter den Fabriksmauern entzog sich diesem elitären Urteil und blitzte nur hin und wieder in der langsam sich auch in Tirol entwickelnden Presse auf. So geschehen beispielsweise am 22. September 1876: „In der ehemals Salomon Brunner’schen Papierfabrik in Absam hat sich gestern ein gräßliches Unglück ereignet, indem ein dort mit Haderneinlegen beschäftigter Knabe [er war 10 Jahre alt, hieß Schreier und kam von Hall nach Absam zum Arbeiten] von der mit großer Schnelligkeit kreisenden Holländer Maschine erfaßt und getötet wurde.“

Papierholländer sind Maschinen, mit denen bei der historischen Papierherstellung Lumpen oder Hadern zerkleinert und zerfasert wurden.

Text und Bilder: Matthias Breit