Lesarten eines sozialen Panoptikums

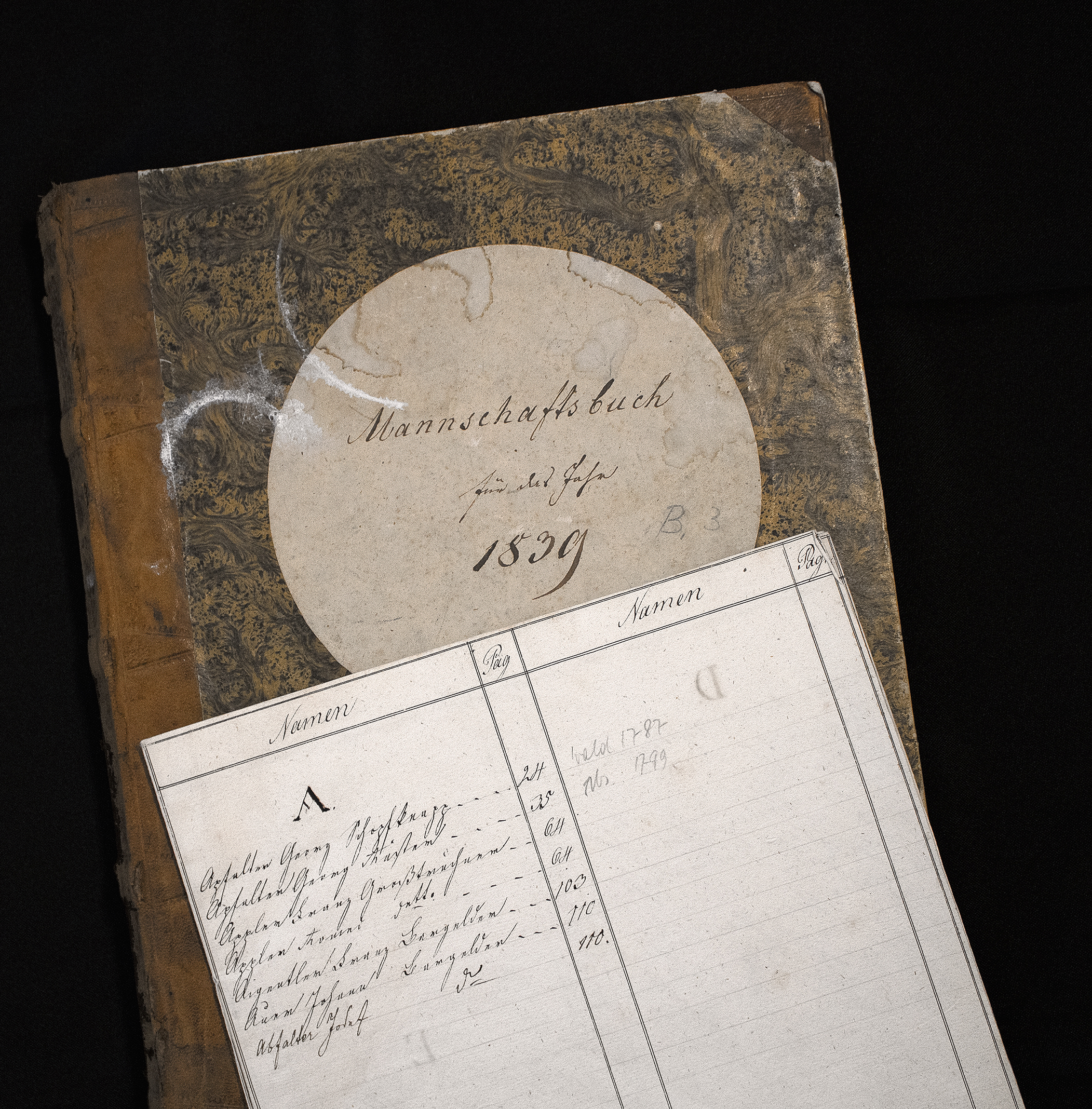

Ein Mannschaftsbuch vom Absamer Salzberg von 1839 ist ein zentrales Dokument der Sozialgeschichte

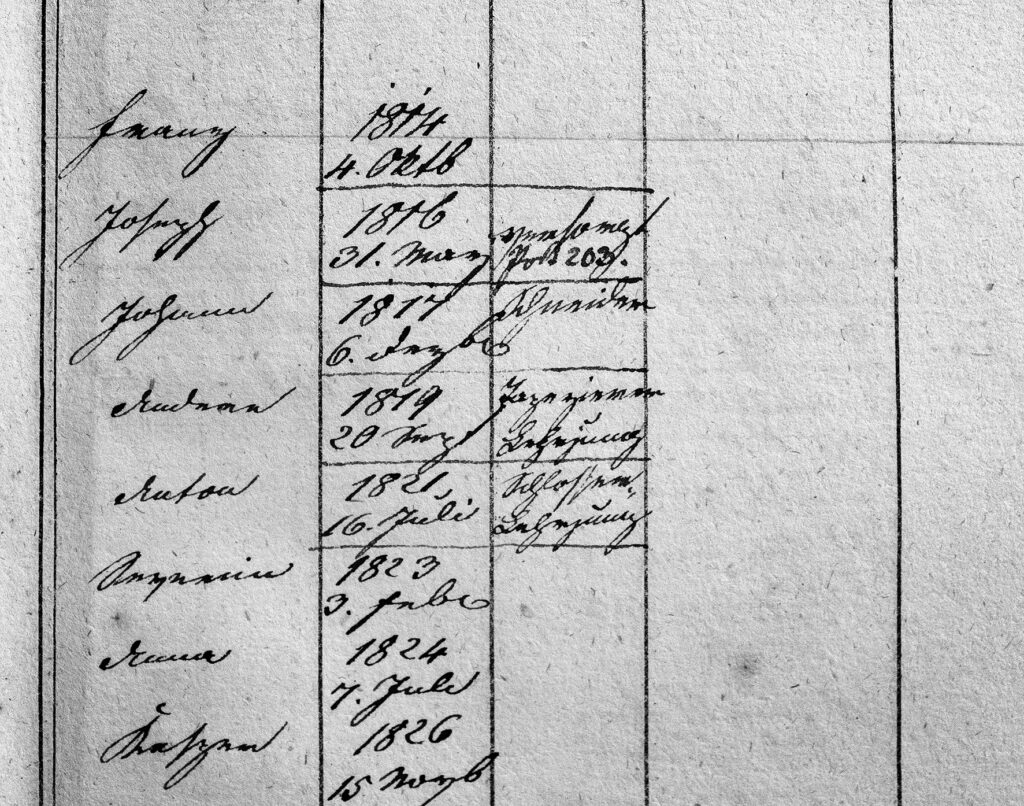

Noch keine zwölf Jahre alt war Romed Darnhofer 1835 bei seinem „Eintritt“ in den Dienst am Salzberg im Absamer Halltal. Georg Walch hat sich mit 22 Jahren „bei der Bergarbeit beide Füße gebrochen im Schützwerk durch Hereinfallen eines Laistwassers“. Wie folgenreich dieser Unfall in einem der Absamer Laugwerke gewesen ist, zeigt die Tatsache, dass er in der Folge 31 Wochen lang „bergdienstunfähig“ geblieben ist und nach seiner Erholung anfänglich fünf Wochen im Bauamt der Saline in Hall „in Verwendung“ war, bevor er wieder „am Berg“ als „Pastler“ (Tischler) arbeiten konnte. Pech hatte auch der Bergmann Georg Max Strasser, er wird mit 21 Jahren in der „2. Woche 1822 durch Los als Kaiserjäger“ für Jahre dem Betrieb entzogen. Glück hatte dagegen Martin Spötl: „Dieser hat das Unglück gehabt, den 7. Februar 1807 durch eine Schneelawine nächst der Sonnenbrücke verlähnt zu werden und aber wieder durch Hilfe gerettet worden.“ Mit 14 Jahren hatte er als „Bargelder“ am Salzberg zu arbeiten begonnen. Sozial aufgestiegen ist jedenfalls Johann Mayr am 27. Mai 1838, da wird er als „Eimerer“ im Bergbau in ein „stabiles“ Arbeitsverhältnis aufgenommen, zuvor hatte er seit seinem neunten Lebensjahr als „Taglöhner im k. k. Pfannhaus“ in Hall gearbeitet.

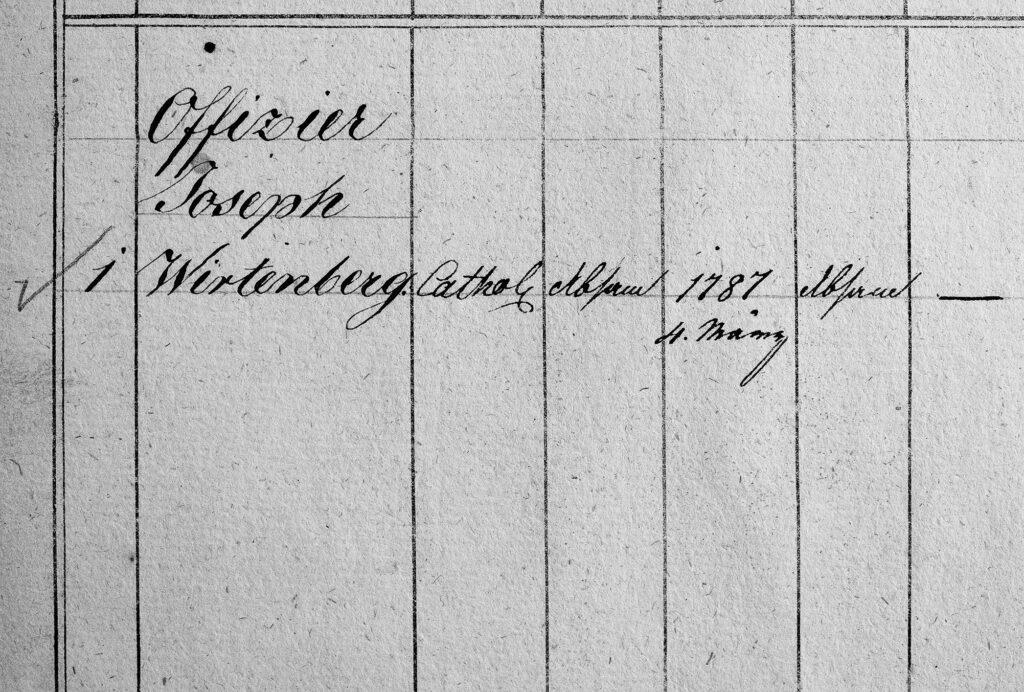

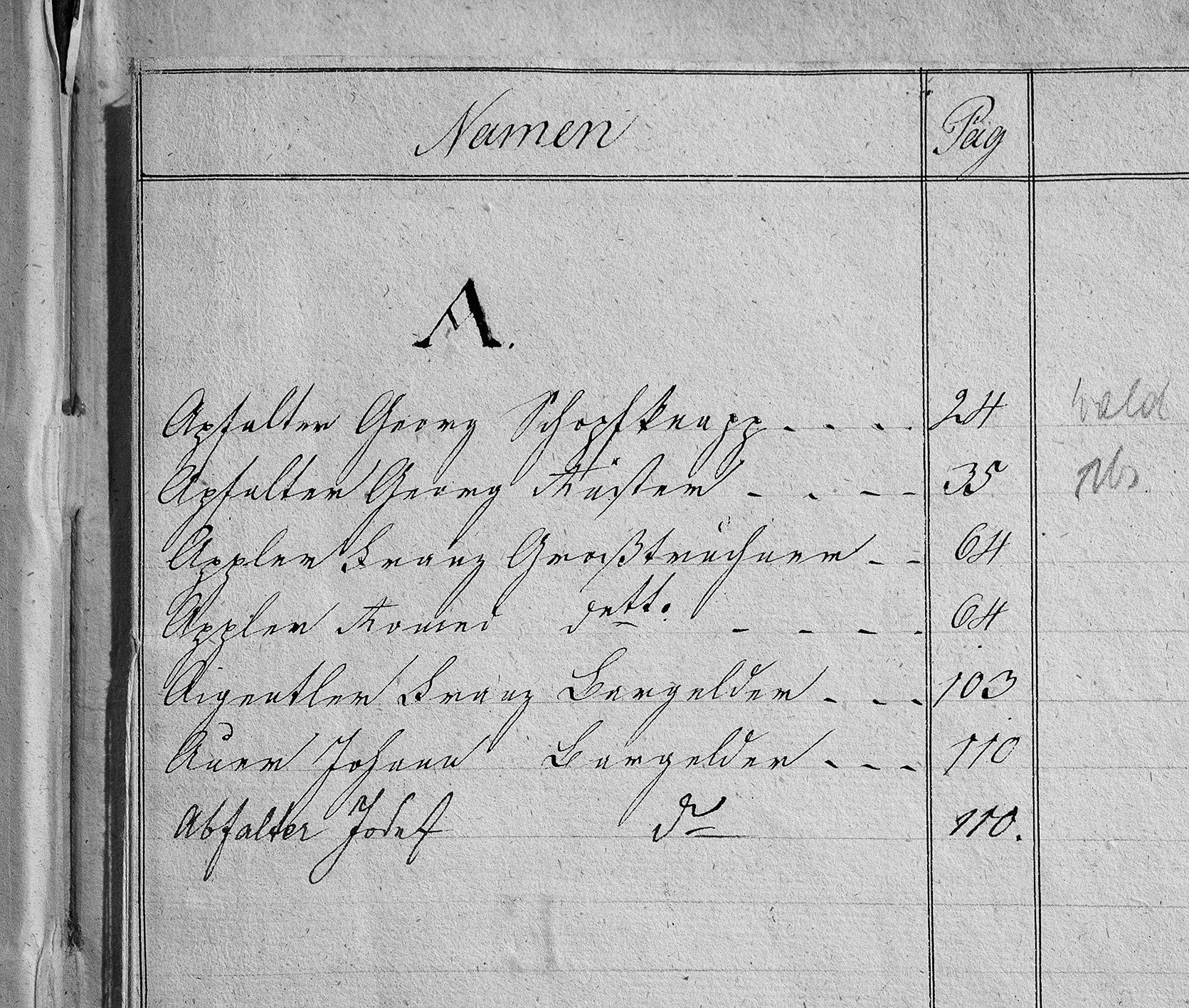

Schon diese wahllose und nur an der Oberfläche vorgenommene Überblicksauswertung einiger der Daten, die sich in dem „Mannschaftsbuch aus dem Jahr 1839“ finden lassen, zeigt die Informationsfülle, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Absamer Halltal über die rund 350 Männer und Jugendliche umfassende Belegschaft gesammelt und gespeichert wurde. Es finden sich in diesem Buch aber nicht nur weit über tausend personenbezogene Daten von Bergleuten, ihren Ehefrauen, ihren Kindern, ihren erlernten Berufen, ihrem Glaubensbekenntnis, ihren Unfällen, ihrem beruflichen Auf- bzw. Abstieg etc., sondern der Aufbau des Mannschaftsbuchs bildet auch die Hierarchie – das Unten und Oben – im Betrieb selbst ab. Sind doch Vor- und Familiennamen der Beschäftigten nur in einem alphabetisch gegliederten Beiheft als Tabelle erfasst und über eindeutige Nummer mit dem eigentlichen Inhalt, nämlich mit den nach Rang aufbereiteten Datensätzen im Hauptbuch, verknüpft. Nicht Familiennamen, die mit A beginnen, sondern die Bergoffiziere stehen dort ganz am Anfang, sodass das Buch tatsächlich die strenge soziale Ungleichheit im Bergbau abbildet. Und die hatte ganz unten ihre breiteste Basis: An letzter Stelle – im Buch und sozial – werden im Mannschaftsbuch die „Bargelder“ geführt. Ihre Stellung und ihre Bezeichnung, die direkt auf die Form ihrer Entlohnung (Bargeld) und nicht auf ihre Tätigkeit verweist, enthält bereits wichtige Informationen über die Sozialgeschichte des Salzbergbaus im Halltal.

Von vorne: Bargeld, hinten und ganz unten

Die über sechzig als „Bargelder“ beschäftigten Kinder und Jugendlichen stellten 1839 die größte Gruppe der Belegschaft. Sie waren die heranwachsende „Arbeitskraftreserve“, auf die die Verwaltung vor allem in den Bergarbeiterfamilien Zugriff hatte. Das Amt wählte wohl unter den von den Bergarbeitern angebotenen Kindern die kräftigsten aus, „da stets ein Überangebot da war“. Und dieses Überangebot wurde penibel im Mannschaftsbuch verzeichnet. Der Datensatz des oben erwähnten Martin Spötl beispielsweise zeigt, dass sein ältester Sohn Alois bereits seit 1833 als „Bargelder“ am Salzberg Arbeit hatte. Im Mannschaftsbuch wird das mit der Anmerkung „versorgt“ dokumentiert. Allerdings weist das Sicherheit suggerierende Wort „versorgt“ in die falsche Richtung. Die „Bargelder“ hatten eine wortwörtlich „unstabile“ (instabile) Stellung. Sie konnten von einem Tag auf den anderen gekündigt werden, ihre Löhne waren mit nicht bindenden „Vereinbarungen“ festgesetzt und lagen damit oft sogar weit unter den ortsüblichen Tagelöhnen. Abgegolten hat man ihre Arbeitsleistung, entsprechend ihrer Stellung ganz unten, nur mit Bargeld, während alle anderen Bergleute in einem genau geregelten Verhältnis mit Naturalien und Geld entlohnt wurden.

Proviant statt Geld

Der hohe Naturallohnanteil für die stabilen Arbeiter – „Limitoproviant“ genannt – war ein Überbleibsel der „buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften“ wie es Marx und Engels ausgedrückt hatten. Erst 1873 wird bei allen alpinen Salinen der reine Geldlohn eingeführt, womit aber auch alle „Proviantbezüge“ und obrigkeitlichen „Benefizien“ weggefallen sind. Der Historiker Jürgen Kocka stellte in einer Studie über Arbeitsverhältnisse und Arbeiterexistenzen im 19. Jahrhundert diesen Sieg des Geldes über die bis in den Magen reichende Abhängigkeit vom Naturallohn in einen größeren Zusammenhang: Als „Empfänger von Geldlohn konnten sich […] Arbeiter sehr viel leichter als Verkäufer ihrer Arbeitskraft erfahren denn als Empfänger von Naturalien und Leistungen. Sehr viel rascher konnte die Entlohnung in Geldform auf Angebot-Nachfrage-Schwankungen reagieren, während Naturallohnbestandteile stärker – und konkreter – an die Bedürfnisse der Empfänger gekoppelt und überdies deutlicher durch Gesichtspunkte des Auskommens und des Herkommens gelenkt wurden.“

Die Teilentlohnung der Bergleute in Proviant – gemeint ist der regelmäßige Bezug von Weizen oder Roggen und Schmalz zu einem fix vereinbarten Wert vom Arbeitgeber – war vielleicht in früheren Zeiten der Absicht entsprungen, dem Personal die Mühen der Proviantbeschaffung abzunehmen, damit dieses regelmäßig seiner Arbeit nachgehen könne. Sie verlieh gerade in den Jahrzehnten rapide steigender Preise für Grundnahrungsmittel eine existenzielle Sicherheit. Die Salzberger mussten ja schließlich nicht nur für ihre Verpflegung am Arbeitsplatz, sondern auch für Geleucht, ihre Arbeitskleidung und vieles mehr selbst aufkommen.

Gehorsam und Unterwerfung

Der mit dem Naturallohn garantierten großen Unabhängigkeit von den Schwankungen des Marktes entsprach aber „die relativ ausgeprägte Abhängigkeit von der Herrschaft“. Denn dieser amtliche „Proviant“ diente doch der Salinenverwaltung auch dazu, das Lohnniveau auf Jahrzehnte einzufrieren und eine Teuerungszulage (für gestiegene Wohnkosten zum Beispiel) abzulehnen. Trotzdem verwehrte man diese ambivalente „Sicherheit“ den „Bargeldern“, denn gerade die Unsicherheit des instabilen Arbeitsverhältnisses sollte sie unter Druck setzen, sich in vielfacher Hinsicht für ein „stabiles“ Arbeitsverhältnis zu „bewähren“. 1843 hieß das für die oft Jahre im prekären Wartestatus des „Bargelders“ Arbeitenden kurz und bündig: „Die Aufnahme erfolgt nach Fleiß und Tauglichkeit.“ Hatten die jugendlichen Bargelder diese Hürde mit in Arbeitsordnungen genau geregelter Botmäßigkeit genommen, konnten sie die Stufenleiter in der Hierarchie nach oben klettern. Die nächsten Ziele entsprachen schon sprachlich dem auf Gehorsam und Unterwerfung beruhenden Betrieb: Werkbube, Kleinbargelder, Kleintruchner. Über die von eigenen Aufsehern überwachte Arbeitsatmosphäre – in der Aufstieg „Vorrückung“ genannten wurde – ist noch in einer Dienstordnung um 1900 die Rede. Am Salzberg wird bestraft, wer nicht „Treue und Anhänglichkeit an den Landesherrn“ und „Gehorsam und Achtung gegen die Vorgesetzten“ an den Tag legt. „In gleicher Weise können jene Arbeiter entlassen werden, die sich geheimer oder offener Aufreizung [Aufwiegelung] gegen die amtlichen Anordnungen schuldig gemacht haben.“ Wenn man von den sechzig „Bargeldern“ hinten im Mannschaftsbuch ganz nach vorne blättert, sieht man, dass ganz oben am Berg (nicht nur 1839) die vier Bergoffiziere thronten.

Ehe nur mit dienstherrlicher Zustimmung

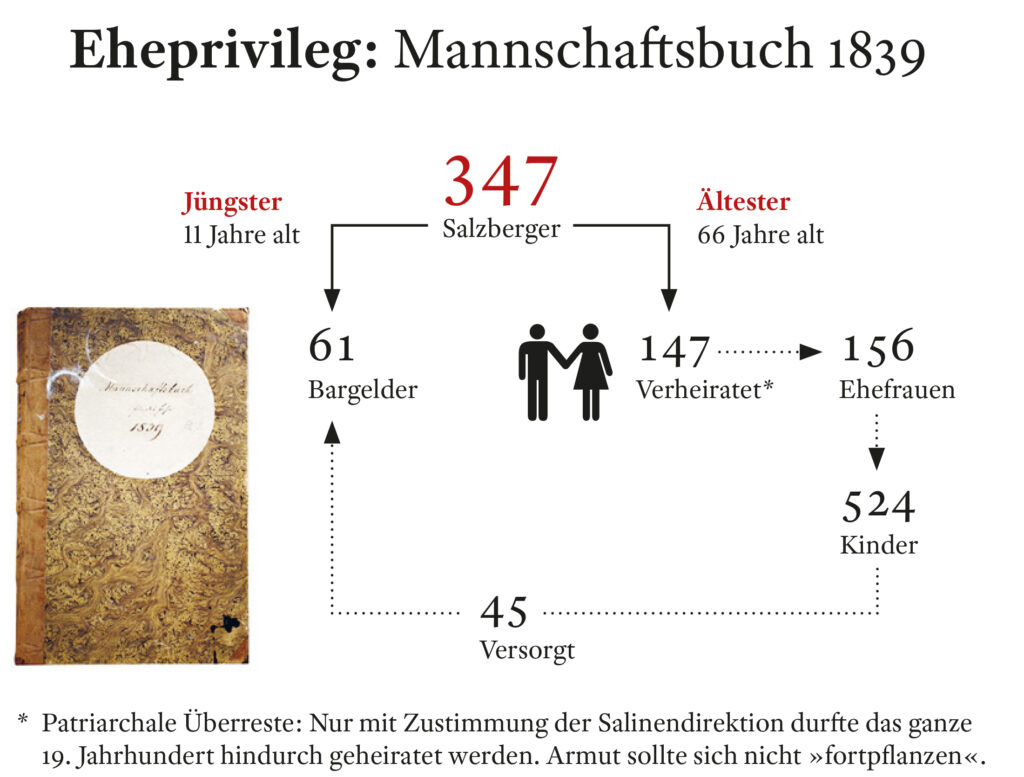

Ein weiterer Hinweis auf die Verfestigung sozialer Ungleichheit findet sich im Mannschaftsbuch in den Aufzeichnungen über die Familien der Bergleute. Regelten doch sowohl kirchliche wie staatliche Heiratsbeschränkungen – in Tirol bis in das 20. Jahrhundert – die Möglichkeiten von Frauen und Männern, eine legitime Ehe zu schließen. Zwar war 1812 im Bürgerlichen Gesetzbuch die Eheschließungsfreiheit festgelegt worden, jedoch haben Tirol und Vorarlberg bereits wenige Jahre später partielle staatliche Heiratsbeschränkungen eingeführt. Heiratswillige aus bestimmten Personengruppen wie Dienstboten, Gesellen, Tagelöhner und Inwohner – das waren nicht vollberechtigte Bewohner einer Gemeinde, die kein eigenes Haus oder Hof besaßen – benötigten ab 1820 einen „gemeindlichen Ehekonsens“. Eine Verschärfung der Heiratsbeschränkungen im Jahr 1850 machte es der Gemeindeobrigkeit möglich, einen „Ehekonsens“ von allen heiratswilligen Personen zu verlangen, deren Einkommen der Behörde als nicht dauerhaft gesichert erschien. Diesem „Ehekonsens“ waren die Salzberger ebenfalls unterworfen, sie mussten aber zusätzlich bei der Salinenverwaltung eine „dienstherrliche Zustimmung“ einholen, ging es doch im Fall einer Eheschließung auch um die Frage, ob bestimmte betriebsinterne Versorgungsbezüge Ehefrauen und Kindern zustehen. In der bürokratischen Sprache der Saline war daher noch nach 1900 von der „Eherekrutierung“ die Rede. Wie restriktiv dieses „strukturprägende Ungleichheitssystem der Eheschließung“ gehandhabt wurde, zeigt die Auswertung des Mannschaftsbuches: Mit 147 verzeichneten Ehen waren weniger als die Hälfte der Bergleute verheiratet: Die Mehrheit der Salzberger hatten also das im Ehekonsens errichtete „Bollwerk gegen jeglichen Wandel“ nicht überwinden können.

Text und Bilder: Matthias Breit